株式会社秋田ケーブルテレビ様

NPO法人上小阿仁村移送サービス協会様

秋田ケーブルテレビ様(以下秋田ケーブル様)は1997年の開局以来、生活の基盤を支えるテレビ、インターネット、電話の主要3サービスを主軸に、地域防災、物販事業などを展開され、賑わいの創出、地域活性化の支援に取り組まれています。その秋田ケーブル様を代表機関として令和6 年(2024年)度・総務省「地域デジタル基盤活用推進事業(実証事業)」において、『ローカル5Gと地域イントラネット利活用による地域移送サービスの効率化』が採択されました。秋田県の中でも高齢化率が高い上小阿仁村において、住民向け自動運転移送サービス(通称:こあにカー)の維持 存続危機という課題に対して、特別なスキルや資格を持たない少人数スタッフで「こあにカー」の運営を可能にする自動運転レベル4の実現に向けた実証実験を実施しました。

今回、実証実験に取り組まれた経緯、実験時のエピソード、今後のサービス展開についてお聞きしました。

御社が提供されているサービスの内容、サービスエリアを教えてください

当社は主要3サービスに加えて、BtoB、BtoG、特に地域課題解決に貢献可能な取り組みを行っています。防災事業、保育園、高齢者支援、駅ビルや映画館の運営、秋田犬という固有種の保護など「秋田を元気にするために自分たちができること」を事業化してサービスを展開しています。

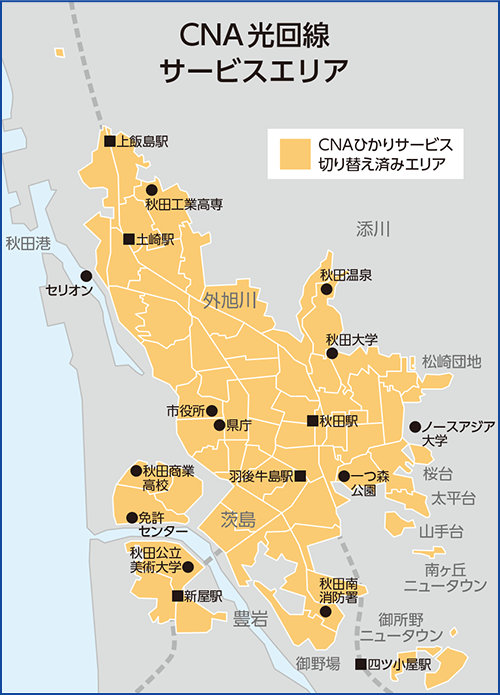

光回線のサービスエリアは右上の図の通りです。

今回はローカル5Gシステムを構築されましたが、これまでにどのような無線サービスを提供してこられたのでしょうか?

BWAを活用して、循環バスへのWi-Fi提供、光回線が使えない地域の高速インターネットなどのサービスを提供してきました。これにローカル5Gが加わり、上位回線をローカル5Gで構築し、アリーナでの利用や、駅周辺の施設にあるリモートオフィスでのサービス提供をしており、今後も利用可能な場所を増やしていく方針です。

当社はミリ波、Sub6帯のどちらも扱っています。高速通信ではミリ波に軍配が上がりますが、Sub6帯はミリ波に比べて減衰が少なく、広域まで電波が届き、障害物があっても回り込んで届くという特徴があるため、使いやすいと感じています。

マンション向けFWAも基地局で展開しています。

FWAはケーブルの引き込みが難しい施設に高速無線通信を提供できるため、BtoBやBtoGを含め適用事例は今後も増えていくと思います。

「こあにカー」のサービス、今回の実証実験に取り組まれた経緯を教えてください

「こあにカー」は誰でも気軽に村内の移動を可能にするサービスです。お年寄りの移動手段が減っていく中で日常生活の移動手段を確保し、外出や交流を促進することが大きな目的です。

「こあにカー」は電磁誘導線カートで2019年にSIPという内閣府の補助金事業で整備しましたが、村の労働人口の減少に伴い運転手の確保が難しくなっていくため、2023年から国交省の補助金事業で自動運転レベル4を目指す取り組みを始めました。

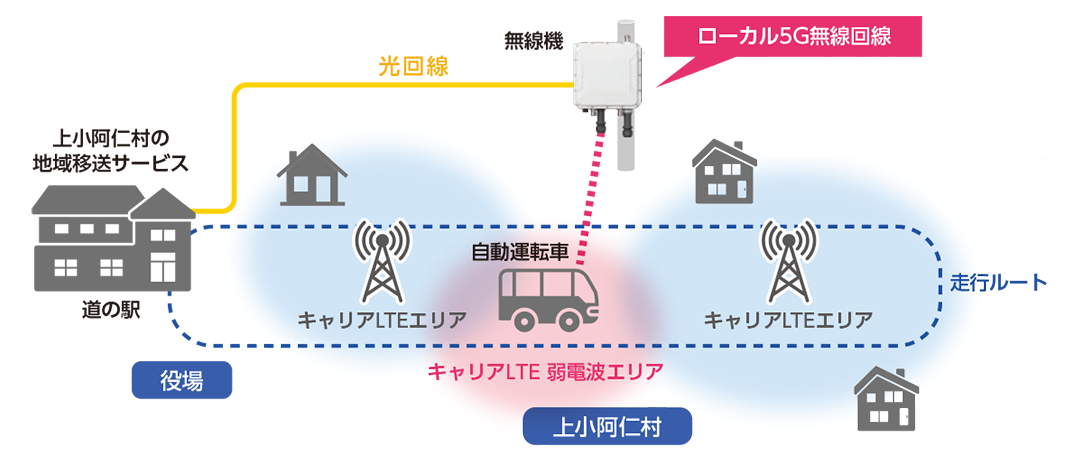

レベル4を目指すには、「こあにカー」からの映像伝送が低遅延でかつ途切れないことが重要で、2023年度の実証実験では「こあにカー」へ車載カメラ及び通信設備を搭載し、走行中の周囲映像をリアルタイムに遠隔監視室に送るシステムを構築しました。しかし、村の中にLTE回線が十分に届かない弱電界地域があることが分かり、一部のエリアで映像の乱れや遅延が発生したため、レベル4実現のため弱電界地域の通信方式を見直すことにしました。

ローカル5Gを選ばれた理由、また古河電工製品を採用された経緯を教えてください

LTE通信を補完するためにWi-Fi、BWA、ローカル5Gの各方式を検討しました。Wi-Fiは通信半径が狭すぎて移動体に向かず、BWAは同じLTEであり上り通信速度が遅く今回の課題克服には適さないと判断しました。

ローカル5Gは準同期の活用により上り通信速度を増強できる他、Sub6帯では数百m以上の通信が可能なため、移動体に対する通信の本命として候補にしました。

古河電工のローカル5Gシステムについては、プライベート展示会で動作を確認しており、バックホールにGE-PONを使用できる特徴があります。今回の上小阿仁村でも地域イントラネットがあり、既存の光インフラを有効活用することで導入コストを低減可能と考えたため、古河電工に相談することにしました。

古河電工のエンジニアの対応はいかがでしたでしょうか?

実証実験を遂行する中でいくつかの課題が発生しましたが、一緒に課題解決に取り組み、合同視察会等も四班編成で参加者を案内するなど、丁寧に対応してくれました。視察会では総務省から「良い事例」とコメントがあり、地域の課題に向き合い、規模に見合った水準による実現性を意識したアプローチを特に評価してもらえたと感じています。少子高齢化と過疎化は全国的な課題であり、それに対する一つの答えと言ってもらえたことは嬉しかったですね。

御社がBtoCだけでなくBtoBやBtoG、無線事業に力を入れている理由をお聞かせください

地域DXの担い手になって地域活性化の道筋を作り、地域課題解決にも貢献する事業体になることを目指しています。防災も大きなテーマであり、安全の担い手として広く情報発信するため、アプリを配信して契約者以外にも情報を渡せるようにしました。2023年の大雨災害のときはアンダーパスが水に浸かっていく様子をリアルタイムでお伝えしましたが、災害発生後からアプリのダウンロード数が2.1万と急増。道路・河川ライブカメラのアクセス数は災害時に約220万/日と通常時の約4,400倍に急増して、私たちの取り組みが住民のためになっていると肌で感じました。

社内で防災士資格の取得を推奨していたことや、NHKと災害連携協定を結んでいたおかげで裏付けのある正確な情報をきちんと発信できたというのも大きかったと思います。

住民に必要とされることが重要で、地域産業や地元住民に役立つサービスを追求するというのが当社の基本スタンスです。その中で事業も育てていくという視点を大切にしたいと考えています。

自動運転レベル4に向けて取り組まれた背景、今回の監視機能の導入によって得られたメリットをお聞かせください

移送サービスの浸透には、サービスの向上が重要と考えており、無人運転が可能な水準であるレベル4はドライバーのハードルを大きく下げることができます。すなわち運転免許がない看護師や介助者もドライバーになれるため、人材不足の中、サービス運営者の裾野を拡大させることができます。

車載カメラの映像を監視室で確認できる基本的な効果のほか、今回は「こあにカー」車内と監視室間で相互通話を取り入れましたが、画像、音声についてはほぼリアルタイムに近いものが得られました。

映像確認による事故防止に加えて、利用者が係員とお互いに顔を見て会話できるようになれば、更に安心感につながると考えます。

また、見通しが悪い場所やT字路など、気になる場所に定点カメラを設置し、「こあにカー」通過前に映像を確認できるようにし、危険を事前に予測できるようになったため運行側の安心感もアップしました。

今回の実験で得られた発見や変化、新たな課題を教えてください

また、今後どのような取り組みを予定していますか?

高齢者の移送は全国的な課題であるため、取り組まれている自治体は多く、実証実験を始めて多くの見学者に足を運んでいただきました。

課題としては、実験走行の際に積雪を感知できずに雪山に進入してしまったケースや、時間帯や太陽の角度の影響で、カメラが信号の色を正し く認識できない事例も確認されました。レベル4の実現に向けて、これらの障害物回避技術や映像認識についても改善が必要です。

また、安全運行だけではなく、利用機会を増やすため定期運行の推進、運行エリアの拡大などにより、日常生活に浸透させていく取り組みも重要と考えています。

古河電工に今後期待したいことをお聞かせください

主要3サービス(テレビ、通信、電話)の通信の多様化が進んでおり、今回のような無線通信に加え、地域の課題解決に一緒に取り組むパートナーとして製品・システム開発への取り組みを期待しています。普段から情報、アイデア共有会などを開催し、意見交換するとお互いにメリットがあると思います。

古河電工に新しい技術を形にしてもらい、当社は応用の仕方を考えるといった関係性で絆を深めていけたらと思います。

各記事の内容および記事に登場する方の会社名や肩書きは取材当時のものです。

2025年4月取材

製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。