社会インフラを支える卓越した技術、電力ケーブルを「つなぐ」JOINTERの仕事とは?

日々の暮らしに欠かせない「電気」。発電所で作られた電気を絶えず安定的に私たちの生活圏まで送り届けるには、発電所と地域を結ぶ電力ケーブルだけでなく、その電力ケーブルを「つなぐ」ワザにも、高い技術と信頼性が求められます。古河電工は、国内トップの「つなぐ」工事技術を有している企業です。今回は電力ケーブルのつなぎ手である“JOINTER(ジョインター)”の仕事に迫ります。

ケーブルや部品だけではない、電力に欠かせない「つなぐ」特殊技術

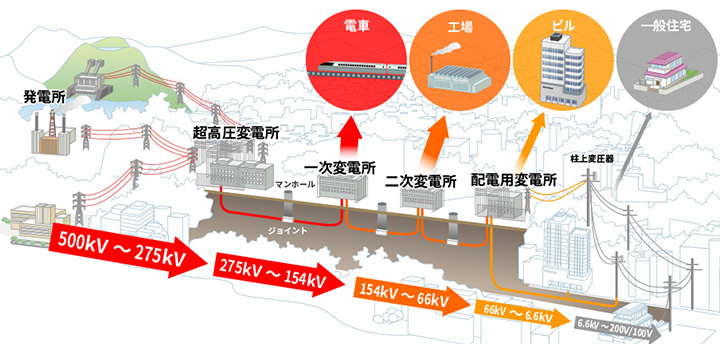

私たちが日ごろ何気なく使っている電気は、まず発電所で超高圧の電気(500~275kV)が作り出され、特殊な地中送電線(超高圧電力ケーブル)によって変電所に運ばれます。発電所からは、架空(かくう)送電線または地中送電線を通り、超高圧変電所、一次変電所、二次変電所を経て、最終的な消費地である工場やビル、鉄道、そして一般の家庭にまで電力が供給されます。最近は、再生可能エネルギーの普及などにより発電方法も多様になっていますが、作られた電気を運ぶ仕組みは変わりません。

発電所から変電所、消費地まで長距離にわたり張り巡らされている電力ケーブルの長さは測り知れません。一方、一度に運べるケーブルの長さには限界があり、敷設するときにはたくさんの本数を「つなぐ」必要があります。ここで活躍するのが“JOINTER”と呼ばれる技能者たちで、電力ケーブルをしっかりとつなぐ仕事を担っています。

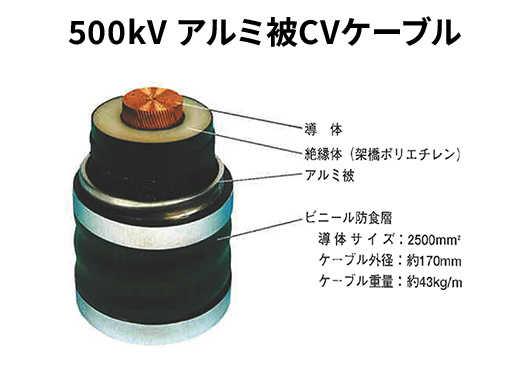

古河電工では、特別高圧から超高圧とされる66~500kV(キロボルト)の地中送電ケーブルの敷設と接続を行っています。

古河電工はケーブルメーカーとして、電力ケーブル・接続部品の製造から、ケーブルの敷設・接続施工までを一貫して担っており、長年の経験と技術開発の積み重ねにより、業界トップの技術力と品質を有しており、電力インフラの構築、維持に貢献しています。

高度なワザが光る、JOINTERの仕事とは

電力ケーブルをつなぐJOINTERの仕事は、地下から高所まであらゆる場所で作業を行いますが、ここでは、特に街中で多い地中送電線のマンホール内での接続作業を例に紹介します。接続工事は、基本的に6人1組のチームで作業を行います。

① 作業帯設置、マンホール開閉

街中でよく見かけるマンホールの蓋、ここが工事の入り口です。まず、交通災害を防ぐために保安帯を設置し、はしごで地下へと潜ります。マンホールの中は暗いため、ヘルメットにライトを装着し入坑します。まずマンホール内で接続作業を行うための足場を作成し、電源や照明を設置します。

② ケーブル曲取り、区画ルーム作成

ケーブルを図面で指示されたレイアウトに設置するため「曲(くせ)取り」という作業を行います。「曲取り」完了後、ケ-ブル端部の処理を行うための「区画ルーム」を作成します。

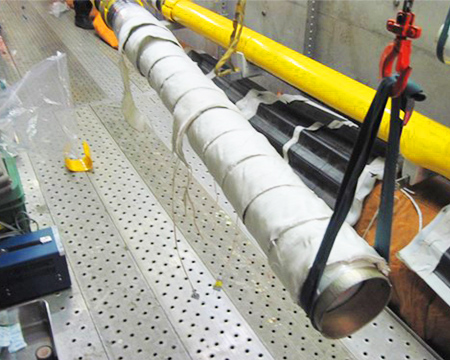

③ ケーブル直出し

接続作業では、ケーブルが真っ直ぐでなければならないため、ケーブルに熱を加え真っ直ぐに矯正する「直出し」を行い、接続に必要な直線長を確保します。

④ ケーブル処理

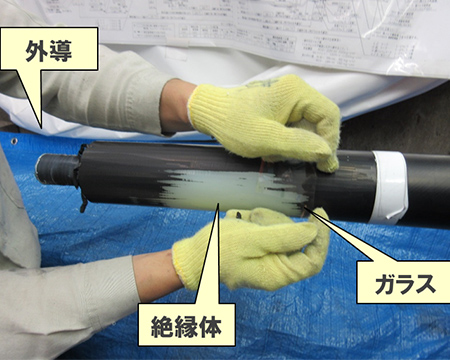

ケーブルを接続するために、ケーブル処理作業を行います。その途中の工程で、外導(ケーブル上の黒い被覆部分)を剥ぎ取らなければなりません。外導を、板ガラスを使って手作業で丁寧に剥ぎ取るのですが、この作業は特に高度な技術を要するため、若手JOINTERたちは、現場と現場の合間に羽田事業場の施設でトレーニングしています。

⑤ 接続作業環境準備、クリーンルーム設置

図面で指示された寸法の通りケーブルの処理が完了したら次の接続工程に入りますが、ここからは湿気やゴミが入り込むのを防ぐため、区画ルームの中にクリーンルームを設置します。JOINTERたちもここからは髪の毛などが落ちないように防塵服を着用します。

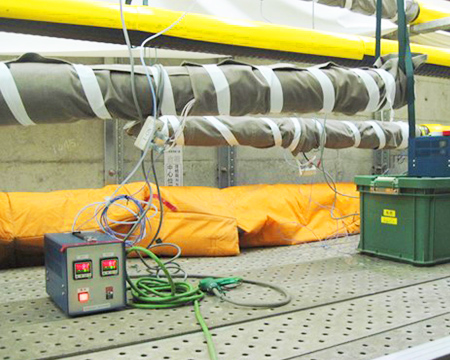

⑥ 外導モールド

ケーブル絶縁体に半導電性のテープを巻きつけ、ヒーターで加熱しケーブルに融着させる工程です。この作業では、ケーブルの表面に微細なゴミの付着や傷なども絶縁破壊事故の原因となるため、何人もの目で確認します。この時、肉眼で約200µm(0.2mm)の大きさのゴミも見分けなくてはなりません。

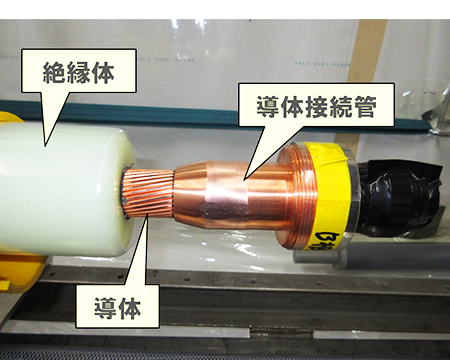

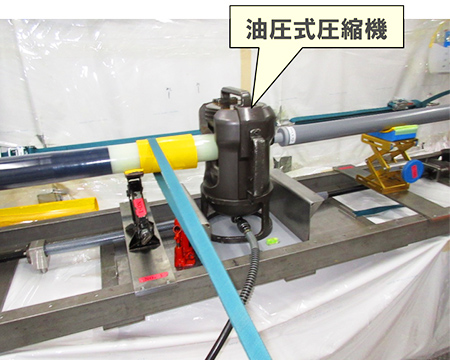

⑦ 導体接続管圧縮

ケーブル先端部の絶縁体を剥き出し(口出し)、導体を露出させ導体接続管を挿入します。油圧式圧縮機を用いてしっかりと圧着します。

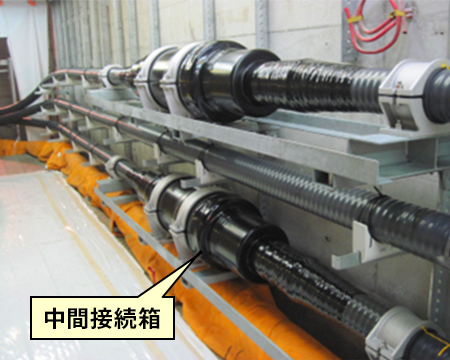

⑧ 接続箱組立

予め挿入した部品を組み立て、完成です。超高圧ケーブルに使用することからかなり頑丈な作りとなっており、中間接続箱一つでなんと約200kgもあります。

仲間同士で切磋琢磨し腕を磨く、JOINTERのトレーニング

鉄塔や変電所の終端接続部といった高所から、街中のマンホールの中(地下)まで、JOINTERの接続工事の現場はさまざまです。加えて、古河電工は全国の電力会社と取引があるため、日本全国はもちろん、ときには海外で接続工事を行うこともあります。

JOINTERたちは、日々現場での経験を積み重ねながら工事の技術を習得していきます。

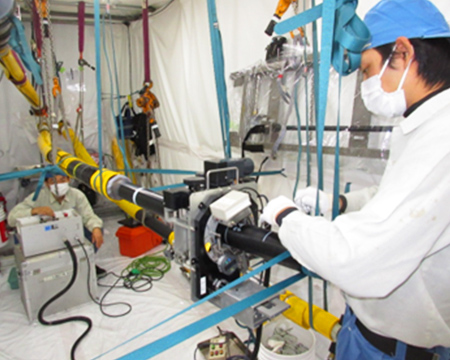

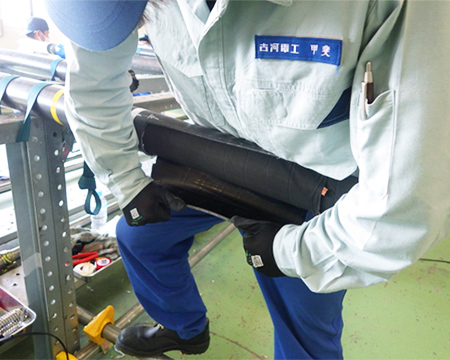

一方、接続工事の要とも言える「ケーブル処理(前の段落④参照)」の技術は、羽田事業場で実際のケーブルを用いてトレーニングを行っています。JOINTERたちは全国各地を飛び回りながら、現場と現場の間の限られた時間を活用して、ベテランの上司や先輩の指導のもとトレーニングを行い、その技術を磨いています。

また、年末には若手を対象とした年に一度の技能コンテストがあり、仲間たちとの技能を競い合う場も設けられています。

ケーブル処理作業はいくつかの工程に分かれており、いずれにおいても丁寧さと精密さが求められます。ここからは、ケーブル処理の工程を一つずつ紹介します。

① シース(防触層)の剥ぎ取り

ケーブルの寸法を正確に確認してドライヤーの熱でシースを軟化させ、電気工事用ナイフとシースカッターで切れ込みを入れシースを剥がします。

② ワイヤーシールド処理

ケーブルの中心にある導体を覆う絶縁体の外側に、外部導体(ワイヤーシールド)があり、処理を施す必要があります。外部導体の銅線を束ねておき、その内側にある半導電性布テープを剥ぎ取ります。

③ 導体口出し

大型の鉛筆削りのような「導体口出し器」という工具を押しながら回すと、導体を被覆している絶縁体が削られていきます。絶縁体は硬いので、相当な力が必要です。

④ 外導削り

ジョイントの電気特性に大きく影響を与える重要な工程で、板ガラスを使用して外部半導電層を削ります。現場では敷設された電力ケーブルを処理するので、身体をうまく使い、すべての面を削ります。

⑤ 簡易鏡面処理

絶縁体の表面に熱収縮チューブを挿入し、ドライヤーの熱で収縮させ、絶縁体の表面を平滑化させます。このとき、気泡やホコリが入っていないか、入念に確認します。

この街の電気を自分たちがつないでいる!JOINTERのやりがいとは

電力ケーブル業界においては、ケーブルメーカーがケーブル・接続部品の製造からケーブルの敷設・接続施工までを一貫して担っていますが、その中で接続施工を担うJOINTERと呼ばれる技能者は業界全体でもおよそ200人しかいません。さらに、超高圧ケーブルの接続施工は業界内でもわずかな人しか対応できない、非常に希少性の高い業務となっています。JOINTERは、そんな電力インフラを支えるスペシャリストなのです。

一人前のスペシャリストを目指して奮闘しているJOINTERの声をお聞きください。

動画:先輩JOINTERの声

-

※

電力工事現場では、作業性を重視して安全帽を後ろ向きにかぶっています。

これからも、人々の安全・安心な暮らしを支えるため、JOINTERはじめ古河電工の電力事業部門は日々挑戦し続けます!

シェア

シェア ツイート

ツイート シェア

シェア