「電波を守れ!」3.11東京タワーアンテナ支柱復旧物語~333mの記憶~

2011年3月11日、忘れもしない東日本大震災が発生したときのこと。日本中の人々が情報を求めてテレビの災害報道に釘付けとなるなか、高さ333mの鉄塔でたたかう人たちがいました。古河電工のグループ会社、古河C&B株式会社と関連会社の従業員です(※)。巨大地震で被害を受けた東京タワーのテレビ放送送信アンテナを復旧すべく、地震直後から対応に奮闘していました。今回は、有事の際にも放送インフラを守り続けた古河電工グループの人たちの物語をお届けします。

-

※

2023年4月1日付で古河C&B株式会社の全事業をミハル通信株式会社に譲渡しました。

古河電工が手がける東京タワー頂上のアナログ放送用アンテナ

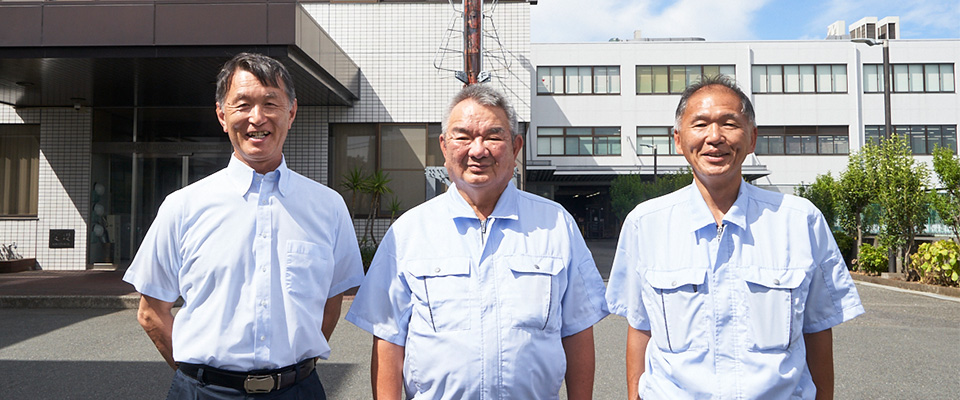

「古河電工グループと東京タワーの関係は、東京タワーが完成した1958年、古河電工がタワー頂上に自社製のNHK放送用アンテナを設置したときまで遡ります。以来、同社の無線部門がアンテナの建設と維持管理を担い、関東圏の放送を守ってきました」と話すのは、古河C&B株式会社の元社長であり、現在は株式会社ウイル(ミハル通信関連会社)でゼネラルアドバイザーを務める金井隆夫さんです。

1992年に無線部門が分社化し、古河C&Bが設立されてからは同社が業務を継承。年1回の定期点検をはじめ、アンテナの塗装や東京タワーの上部に設置される航空障害灯の電球交換なども行うほか、トラブルが発生した際には直ちに駆けつけて対応してきたと言います。

「東京タワーのアンテナの維持管理は、アンテナの専門知識だけでなく、高度300m以上の鉄塔で作業できるスキルもなければ務まりません。それを遂行するのが我々の仕事でした」(金井)

2002年には、日本初となるデジタル実放送用アンテナを東京タワーに建設。その後、全国2,000カ所以上に地デジ用アンテナが設置されましたが、その半数近くに関わるなど、デジタル放送時代の幕開けを支えたのも古河C&Bでした。

東日本大震災が発生したのは、地デジへの移行が進み、2011年7月のアナログ放送終了まであとわずかというときでした。

大地震発生!そのとき東京タワーでは

東日本大震災が起きた2011年3月11日、古河C&Bは偶然にも東京タワーでTOKYO MXテレビのアンテナの定期点検を実施していました。地震が発生した14時46分、タワー下部のMXテレビの送信機室内を点検中だった古河C&B関連会社の4名の作業員は、激しい揺れに襲われたものの、耐震対策がなされた送信設備に異常がないことを確認しました。

しかし、揺れがおさまったころに屋外の様子を見ると、地上にいた多くの観光客が鉄塔の上部を仰いでいるのが目に入ったと言います。そこで、あわてて外に出て東京タワーを見上げると、頂上のアンテナが明らかに変形していることに気がつきました。これは大変なことになる、作業員たちはそう確信したと言います。

実は地震が発生したこの日は、年1回の古河C&B慰安会の日。ほとんどの社員は午後から横浜の宴会場に集結していました。当時、技術部長だった金井さんもその一人。15時からの宴会を心待ちに、すっかりくつろいでいました。しかし、地震発生で事態は一変。いったん揺れがおさまり、会場のテレビに目をやると、そこには東北地方を襲う大津波の映像が映し出されていました。当然、会場は休館に。宴会も中止となり、各自安全に留意しながら帰宅するよう会社指示が出ました。

現場の状況が心配になった金井さんは、大和市にある古河C&B本社へ戻ることに。多くの社員とともに横浜駅へ向かうと、中央コンコースは動かない電車を待つ人々が座りこんでおり、到底乗れるような状況ではありません。

そんな中、ふと横浜測定所に配送用トラックがあることを思い出し、一旦徒歩で横浜測定所に向かいました。その時はまだ東京タワーが変形したことなど知る由もありません。周りには10名ほどの社員が残っていたので、彼らの食料を買い込んで横浜測定所に残し、数名の社員とともにトラックで古河C&B本社へと出発したのは、地震発生からおよそ3時間後の18時ごろでした。

トラックで移動中、時折通じる金井さんの携帯電話に着信が。「タワー塔頂部のNHKアナログ放送送信アンテナが変形している」、東京タワーにいたメンバーからの緊急連絡でした。

アンテナが損傷すれば、タワーから電波を発信することもできなくなるため、当然テレビ放送も途絶えてしまいます。当時はアナログ放送を受信する家庭もまだ相当数あり、ましてやNHKとなれば地震の被害情報、生活に欠かせないインフラ情報を伝える重要なメディアとして多くの人々が見ているはず。何とか放送を守らなくてはなりません。

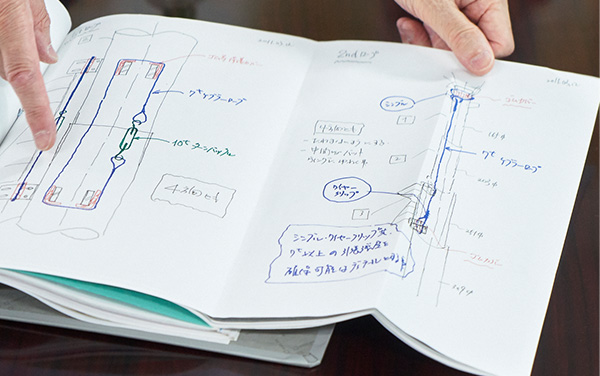

そのような状況下で金井さんが思い出したのは、過去に東京タワーと同様の形状をしているアンテナが地震で損傷し、緊急対策した事例。当時の対応を本社で調べることにしました。ところが、道路混雑のため、トラックはなかなか前へと進みません。通常30~40分程度の移動に6時間もかかり、やっとの思いで本社に到着したのは深夜0時過ぎ。過去の資料を探し出し、金井さんが東京タワーに到着したのは翌日の明け方4時ごろでした。

余震が続くなか、300m以上の高さで不眠不休の作業にあたる

東京タワーでは、すでに点検のために居合わせた4名の関連会社社員が復旧対応に当たっていましたが、幸いなことにそのなかに長年古河電工の東京タワー工事を担当している中村博さんがいました。中村さんは東京タワーの隅々まで知り尽くしているベテラン。下からではほとんどわからないアンテナの状況を確認するため、登って点検を行うことになりました。深夜0時過ぎ、中村さんほか技術員3名がタワー塔頂部へ。いまだ大きな余震が続くなかでの非常に危険な作業でしたが、何千万という人たちが災害情報を求めるなか、放送を維持するために不可欠な行動でした。

「首都圏全域に放送を届けるために、東京タワーからは非常に強い電波が放射されています。そのため、通常の点検時は放送を休止し、電波を切った状態で行います。しかし、このときは放送を止めるわけにはいきません。NHKに送信電力を大幅に減力する措置をとってもらい、登頂が決行されました。

余震が続く危険な状況下での登頂点検作業を、彼らは本当によくやってくれました。もちろん、日頃の高所作業での対策に加え、余震で振り落とされないための安全対策も行い、万全の状態で臨んでもらいました」(金井)

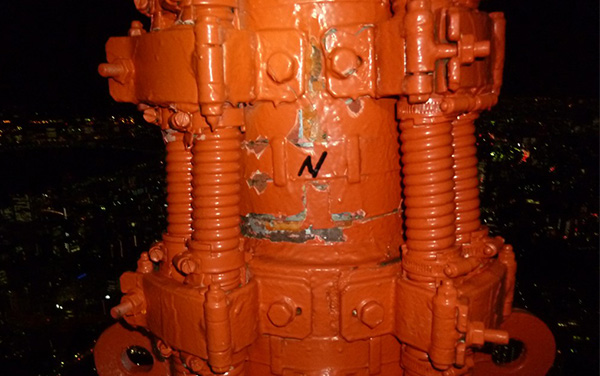

登頂して目視調査したことにより、変形したのはアンテナ本体ではなく7本の継柱からなる取付柱であり、上から2つ目の継柱の継ぎ目付近が折れてはいないものの5度ほど変形していることや、この変形によってアンテナ上部に電波を送る給電線がショートしていることが判明。変形は鉄塔全体の「むちふり現象」によるものでした。

「鞭を打つとき、手もとの動きは小さくても、鞭の先端は大きくしなりますよね。むちふり現象はこれと同様の現象です。後の専門会社の解析でわかったことですが、地震発生時、鞭の手もとにあたる東京タワー地上部は0.1Gの加速度でしたが、鞭の先端にあたる東京タワー頂上部ではその何倍もの加速度がかかりました。アンテナ鉄柱に大きな力がかかり、継柱のつなぎ目が変形してしまったのです」(金井)

損傷の状況をさらに詳しく調査するため、明け方周囲が明るくなってから再度登って調査してほしいとの依頼がありました。真夜中に一度登った中村さんら4名のほかに、その後横浜から現場にたどり着いた、古河C&Bの東京タワー担当であった安田修さん、さらには夜中に応援に駆けつけた関連会社のメンバー2名と、12日明け方5時過ぎに再び登頂調査。そのころには金井さんも現場に到着し、彼らと合流すると同時に現場の報告(塔頂部の変形した写真データなど)を受け、関係各社との対策会議に向かいました。

そして朝6時過ぎ、古河C&Bと、東京タワーを運営する日本電波塔(現・株式会社TOKYO TOWER)、NHK、ほか関係各社が、調査結果をもとに対策を協議。金井さんが持参した資料を広げて始まった話し合いは、約5時間にも及びました。

復旧方針は、さらに大きな余震が起こってもアンテナ支柱が落下しないように補強したうえで、7月のアナログ放送終了まで維持する、というものに決定。補強方法は、アンテナの性能にできるだけ影響が出ないよう、高強度かつ電気を通さないケブラーロープで変形部を括る方法が採用されました。ただ、作業には大きな危険がともないます。

「通常の点検でも、高所鉄塔上では、安全確保に細心の注意をはらいます。そこへ余震が襲い、強い加速度でアンテナが引っ張られ、落下してくる可能性もあります。それでも社員や関連会社のみなさんは鉄塔に登り、必死に作業してくれました」(金井)

奮闘の甲斐あり、復旧作業は無事終了。東京タワー同様に東北地区では多くの送信所が被災していたため、アンテナ全体の復旧対応は約1ヶ月間に及びました。その間、古河C&Bの管理職は24時間体制で事務所に詰め、東京タワーをはじめ全国の放送アンテナを見守りました。給電ケーブルの損傷により減力放送となりましたが、7月24日のアナログ放送終了時まで放送を維持することができたのです。

金井さんはあらためて当時を振り返り、次のように語りました。

「あのとき私が社員に言ったのは、『電波を守れ!』という言葉。当時の社長であった福井からことあるごとに言われ、社長になってからも受け継いできた言葉です。実際に電波を守ってくれた社員および関連会社のみなさんは、本当によくやってくれた、余震の揺れが続くなかでよく登ってくれたと、感謝しかありません」(金井)

「333mの記憶」とともに引き継がれた、放送インフラを守る社会的使命

アナログ放送終了後も、古河C&Bは全国のデジタル中継局や東京スカイツリーのFM用送信アンテナなどの保守メンテナンスを手がけてきましたが、2023年4月、全事業をミハル通信株式会社に譲渡しました。

同社は日本にケーブルテレビが誕生した1955年に創業し、1969年に古河電工の100%子会社となった古河電工グループ会社です。創業時より一貫してケーブルテレビの最先端機器を手がけ、今も業界トップのシェアを占めています。

ミハル通信の中村俊一社長は、事業継承の意図を次のように語りました。

「今回の事業継承で最も重要な点は、古河C&Bが担っていた放送インフラの維持管理を、私たちミハル通信が引き継いだことです。また、古河C&Bからは放送アンテナや無線通信の技術、NHK・民放キー局に対する営業力、そして高度な施工・保守スキルを持つ人材といった貴重な資産も引き継いでいます。これを活かして事業を強化し、放送インフラをしっかりと維持していくことが、私たちの使命だと考えています」

ミハル通信鎌倉本社の正面玄関をくぐると、正面に、「東京タワーアンテナモニュメント」が立っています。これは、震災で変形した東京タワーアンテナの支柱の一部。アナログ放送終了後、古河C&Bが日本電波塔から譲り受けて同社の横浜測定所に設置していましたが、事業継承にともない、ミハル通信へ移設したのです。

ミハル通信の篠田本部長(古河C&B前社長)も、モニュメントについて次のように語ります。

「このモニュメントは、放送をあまねく届け、有事のときも電波を守る社会的責任を、ミハル通信が確かに引き継いだことの証です」

テレビ放送幕開けの時代から50年以上にわたり、東京の上空333mから放送を届け続けた東京タワーアンテナ。その記憶を今に伝えるモニュメントは、今日も誇らかにそびえ立っています。

シェア

シェア ツイート

ツイート シェア

シェア