日本サッカーの躍進を支えた古河電工サッカー部のDNA 古河電工サッカー部の気骨。

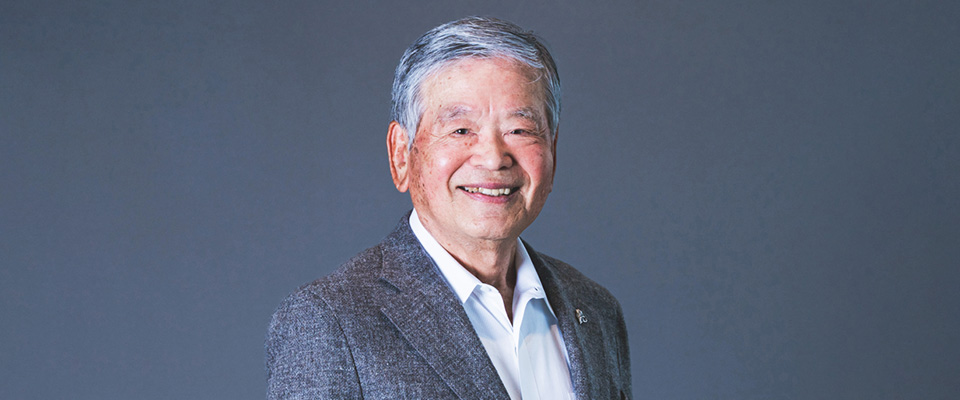

かわぶち・さぶろう。1936年生まれ。大阪府出身。早稲田大学を卒業後、1961年に入社。俊足FWとして活躍し、1964年には東京オリンピックに出場。引退後はサッカー部監督、日本代表監督を歴任したのち社業に専念したが、1989年にプロリーグ準備検討委員会の委員長を務め、プロ化を牽引。1991年に初代チェアマンとしてJリーグ発足に導いた。

以後、バスケットボールのBリーグを創設するなど、スポーツ界全体を牽引するリーダーとして要職を歴任し、発展に貢献する。

2008年、日本サッカー殿堂入り。

2023年、文化勲章受章。

古河電工を選んだ理由

古河電工への入社を決断した理由は、もちろん、長沼健さん、内野正雄さん、八重樫茂生さん、鎌田光夫さん、保坂司さんといった当時の日本代表選手が何人も在籍するサッカー部のレベルの高さにありました。

中でも、私が早稲田大1年時の4年生で、絶対的なキャプテンだった八重樫さんの存在が大きかったですね。八重樫さんは、大学時代から「率先垂範」のキャプテンで、とにかくサッカーが好きで、練習が終わるとすぐに布団を敷いて体を休めるなど、コンディション維持にも余念がない人でした。不真面目な私とは真逆で、人間としてもリスペクトできる人でしたし、実力的にも日本で一番うまい選手だったと思います。日立製作所サッカー部や三菱重工サッカー部からも熱心に誘っていただいたのですが、その人に「一緒にやろう」と言われて断る理由はありませんでした。

もちろんサッカーのことだけではなく、国内屈指の一流企業だった古河電工に入社できたことを誇らしくも思いました。

とは言え、「電工」といっても家電を製造している会社ではありませんので、一般的な知名度はそれほど高くありません。大阪で暮らす母に「どんなテレビを売っている会社なの?」と聞かれて「電線と通信ケーブルを売っている」と伝えると、「あ、そう」という小さなリアクションしか返ってこなかったことをよく覚えています。

早稲田大の同期である私と宮本征勝がサッカー推薦という形で入社させてもらったのは1961年のことでした。当時の古河電工は圧倒的に強かったアイスホッケー部を筆頭に、サッカー、バレーボール、ボート競技を“社技”として強化を図ろうという時期でした。結局その動きは景気の悪化によって数年間しか続かなかったのですが、あの時代にサッカー部がなくなってしまってもおかしくなかった。長い歴史の中で、サッカー部存続の危機は間違いなくありました。

予算の縮小によってユニフォームを新調できず、日本代表選手の“お下がり”のソックスを使っていた時期もありました。支給される交通費は1日300円くらいかかるにもかかわらず、たったの100円。サッカー部の面々は「それはないんじゃないか」と文句を言いながらも、長沼健さんや平木隆三さんの背中を見ながらひたむきに社業とサッカーに打ち込んでいました。

苦しい時代を経て持ち直すことができた背景には、1974年に社長に就任した舟橋正夫さんの存在がありました。企業スポーツに対して深い理解を示してくださった舟橋さんがいなければ、サッカー部の歴史は続かなかったかもしれません。

プレーヤーとしての川淵三郎

選手としては1961年から1970年までプレーしました。

現役時代の練習は火曜と木曜の午後。試合がある土曜と日曜を合わせて週4日のペースで活動していました。もっともサッカー部員とはいえ、サラリーマンとして一人前になることを最優先に考えていましたので、午後の練習が終わってから会社に戻って仕事に励むこともよくありました。

当時、プレーヤーとしての自分は、技術的にもそれなりのレベルで、足が速い点取り屋のセンターフォワードであると自負していました。ところが……。

大学時代に経験した東南アジア遠征、香港代表との試合をどこかの映画会社が撮影し、日本に帰国してからその映像を見る機会がありました。“プレーする自分”を見るのはもちろん初めてのこと。それが……自分でも情けなくなってしまうくらいに、あまりにも下手で(笑)。俺はこんなプレーヤーだったのかと、がく然としました。

余談ですが、小学生の頃から高校2年まで、NHKのラジオ劇に出演していました。100回以上、出演したと思いますが、当時は生放送だったため、自分の声を客観的に聞く機会が1度もありませんでした。しばらくして民間放送が開局し、私たちの劇も生放送でなく、前もって収録したものが放送されるようになりました。そして、高校2年生のときに自分の声をラジオで初めて耳にし、「俺はこんな声をしているのか」とショックを受けてしまい、それで演劇をやめてしまいました。

自分のプレー映像を観た時の衝撃は、まさにあの時と同じでした。そういう意味では、サッカー選手として10年ものキャリアを送れたことはとても幸せだったと言えるかもしれません。

会社とサッカー部の距離感

私たちは皆“社員選手”だったわけですが、どの職場に行っても「サッカー部員がいると迷惑」といった空気など一切なく、むしろ、誰もが必死に社業と向き合っていたから一人工(いちにんく/いちにんこう)として認められていた気がします。

その空気が少し変化し始めたのは、私が現役を引退し、監督を務める1970年前後のことだったと思います。

JSL(日本サッカーリーグ)を戦うライバルたちのサッカーに対する真剣さが増す中で、火曜日と木曜日の午後だけの練習では勝てなくなっていました。ライバルチームはほとんど毎日のように午後練習をするようになり、しかも特別な手当てまで支給されていると耳にしました。このままでは大きな差をつけられてしまう。そう考えた私は、上層部に掛け合い、サッカー部としての活動時間を増やしてもらうことにしました。しかし、そうすればサッカー部員の社業への貢献度は下がってしまいますから、サッカー部と職場との距離感は少しずつ乖離していきました。

ところが、面白いことに、再びその空気感を変える男が現れるわけです。

1980年に入社し、のちに日本代表監督として2度のワールドカップを経験する岡田武史は、大卒1年目から誰よりも仕事ができる大型新人でした。配属されたプラスチック事業部の業績が上がったことで、それ以降はサッカー部員をほしがる部署が増えたのです。

彼らの世代でも、サッカー部員の、社業に精を出そうとする姿勢は受け継がれていました。企業スポーツだったからこそ、サッカー部員は皆、「応援してもらうためにやらなければならないこと」についての自覚が明確にありました。会社の体制さえ整っていれば社業でも結果を残せる。そういう人材が揃っていたと、私は思います。

サッカーに懸けるしかなかった

現役引退後に指導者になったものの、サッカー界で何かを成し遂げようという考えがあったわけではありません。当時はプロリーグなどありませんし、なによりサッカーはマイナースポーツで、大きな夢を抱けるようなサッカー界ではなかったですからね。

1981年に日本代表監督を退いてからは、古河電工の社員として結果を残し、出世することを考えていました。

本社で課長になり、43歳からは、古河電工が出資している問屋の一つが経営難に陥っていたため、そこへの出向を命じられました。その後、古河電工名古屋支店の金属営業部長として約5年のキャリアを積み、「いずれは取締役」という目標が見えてくるようになりました。

忘れもしない1988年5月2日。私は51歳でした。名古屋支店長から電話がかかってきて「大事な話があるからすぐに来てくれ」と言うのです。話は、古河電工の100%の関連子会社への出向が決まったという内容でした。

その話を耳にした瞬間、頭の中が真っ白になりました。私自身が目指していた目標とは大きく異なる未来が見えてしまったからです。会社を辞めることも考えましたが、だからといって簡単に辞められない自分の無力さにも気づきました。自分は与えられた環境でそれなりの業績を上げてきたけれど、それは決して自分だけの実力ではなく、あくまで“会社の名刺”で仕事をしてきただけじゃないかと。何よりもそのことに大きなショックを受けました。

当時JSL(日本サッカーリーグ)の総務主事をやっていた森健兒(もり・けんじ、故人)氏から連絡があったのは、まさにそのタイミングでした。彼は三菱重工の資材部長として東京から名古屋に異動することになり、私は名古屋を離れて東京に戻ることになった。だから、入れ替わりで「やってくれないか」と。

当時、JSLの運営委員を務めていた各チームのマネージャーたちが、内々にプロ化の議論をしていたことは知っていました。しかし、私はそれを懐疑的に見ていました。人気もない、実力もない、観客に来てもらえるような立派なスタジアムもない……そんな状態で何がプロ化だと。しかし、総務主事の話があったとき、ひょっとしたら新しい希望が持てるかもしれない、俺がやってやろうじゃないかと。サッカーのプロ化に自分の人生を懸けてみようと思えたのです。

古河電工だからこそ

日本サッカー界に多くの人材を送り出してきたのは、「古河電工だから」だと私は思います。

もちろん、優秀な人材はそれぞれのチーム、それぞれの企業に数多く存在しました。しかし、サッカー部員の活動や先進国からサッカーを学ぶことなどを後押しし、また日本サッカー協会(JFA)にもあれだけ多くの人材を派遣した企業は古河電工だけだったと思います。

岡田武史は現役引退後、古河電工サッカー部のコーチを2年ほど務め、その後、1年間に及ぶドイツでのコーチ研修を経て退職しました。そして、ジェフユナイテッド市原(当時)のコーチに就き、プロの指導者としての道を歩き始めました。彼だけでなく、サッカーを学ぶためにヨーロッパや南米に留学したサッカー部員は数多くいます。「給料を支払っているんだから、その分きちんと仕事をしなさい」と釘を差すのが普通の会社でしょう。しかし当時の古河電工は、サッカー選手である社員の活動をサポートする一方で、JFAにも人材を派遣していました。

私自身もロサンゼルスオリンピックのときに強化部長を務め、日本代表監督も務めました。社業でも多くのことを学びました。古河電工出資の問屋に出向したことでお金の仕組みを理解することができましたし、商売の本質について学ぶことができたと思っています。本社勤務時代は“売ることだけ”を考えていれば良かった。けれど、出向先では「入金があって初めて完結する」という商売の基本を学びました。また、管理者教育で学んだTQC(トータル・クオリティー・コントロール)や定量分析といった経営の基本は、Jリーグを運営していく上で大きく役立ちました。

それらは私にとって本当に得難い経験でした。私のリーダーシップや経営的感覚は、紛れもなく古河電工によって養われたものです。

心の拠りどころを見つけてほしい

古河電工で働く皆さんに伝えたいことは、働く上で心の拠りどころとなるもの、会社の一員として誇れるものを見つけてほしい、あるいは自分たちの力で作り出してほしいということです。

古河電工は、本当に優秀な人材しか入社できない狭き門であると思います。それは今も昔も変わりません。入社して間もない頃、私は同僚に「どうして古河電工に?」とよく聞きました。すると、「アイスホッケー部が強いから」「サッカー部が強いから」という答えが予想以上に多く返ってきました。

つまり、企業のスポーツ活動はいわば、“パブリシティー活動”でもあり、過小評価できないものです。古河電工のアイスホッケー部やサッカー部は、彼らが働く上での心の拠りどころであり、誇れるものであったということです。

地域に根ざすことの価値についても、古河電工時代から強く感じていました。

いつの時代も“地域に根ざすこと”はその企業にとって重要で、スポーツはそれを加速させるための有効なツールとなり得ます。そうして地域とスポーツが結びつけば、その土地は社員にとって精神的にも肉体的にも“拠りどころ”となる。かつてアイスホッケー部が拠点を置いた栃木県日光市と古河電工のつながりは、本当に強固なものであり、とても価値のあるものだったと私は思います。

アイスホッケー部は1999年に90年近くの歴史を閉じ※、サッカー部はジェフユナイテッド市原・千葉というプロクラブに形を変えました。

時代の変化によって、その企業で働く社員にとっての心の拠りどころは変化するでしょう。古河電工の従業員の皆さんには、「誇れるもの」、「心の拠りどころ」を自ら創り出すんだ、という気概を持って仕事に取り組んで欲しいと思います。

- ※現在は「H.C.栃木日光アイスバックス」として活躍中

シェア

シェア ツイート

ツイート シェア

シェア