日本サッカーの躍進を支えた古河電工サッカー部のDNA 夢に突き進んだ最高の時間。

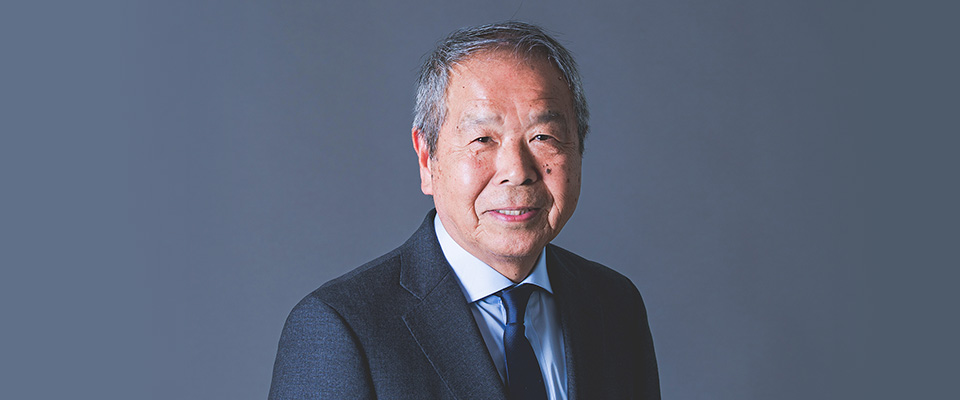

ながい・よしかず。1952年生まれ。埼玉県出身。浦和南高時代にインターハイ、国体、全国 高校選手権優勝の“三冠”に輝き、人気テレビアニメ『赤き血のイレブン※』主人公のモデルに。1971年に古河電工に入社しサッカー部に加入すると、17シーズンにわたって活躍。日本リーグ、天皇杯、アジアクラブ選手権の優勝に貢献し、日本代表としても69試合に出場した。1988年に引退後は古河電工サッカー部コーチ、育成年代の日本代表での監督経験を経て1992年にはジェフユナイテッド市原の初代監督に就任。柏レイソルなどで活躍した息子の俊太氏は2023年からジェフユナイテッド市原・千葉のトップチームでコーチを務めている。

2012年、日本サッカー殿堂入り

- ※赤き血のイレブン:原作 梶原一騎、作画 園田光慶。『週刊少年キング』(少年画報社)にて、1970年2号から1971年21号まで連載。ほどなくアニメ化が実現し、東京テレビ動画の製作により1970年4月から1971年4月まで日本テレビ系で放送された。

高校サッカーのスターとして、古河電工へ

子どもの頃は「野球選手になりたい」と思っていたんですよ。

ところが、ずっと昔から「サッカーの街」と言われていた浦和で生まれ育ってしまったものだからね。友だちも先輩もみんなサッカーをやっていて、全国的にも有名だった選手が身近に何人もいたんです。だから私も、自然とサッカーに流れて、気づいた時には「俺もいつか、ああなりたい」とサッカー選手に憧れを抱くようになっていました。

高校3年の時に古河電工への入社とサッカー部への入部を決めてくださったのは、当時浦和南高の監督だった松本暁司さんでした。当時は“そういう時代”でしたよね。高校であれ大学であれ、学生の進路はサッカー部の監督と各実業団の関係性で決まることが多かった。

私の場合、どうやら松本先生と川淵三郎さんが現役時代からの仲良しだったそうで。どちらから話を持ちかけたのかは知りませんが、ある日、松本先生に呼ばれて「永井、古河電工に決まったぞ。良かったな」と言われたことを今でもはっきりと覚えています。

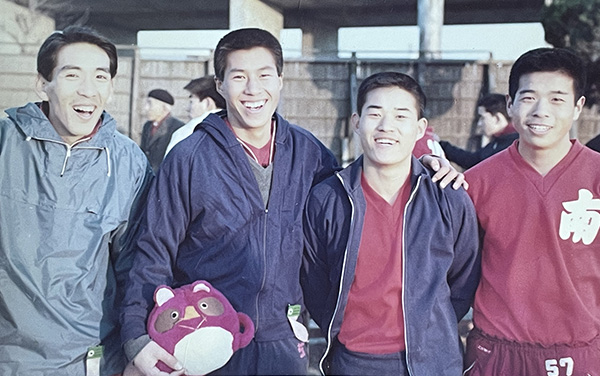

あれはいつだったかな。日本代表の親善試合が大宮サッカー場で行われたことがあって、そこに川淵さんと小倉純二さんがいらっしゃるということで挨拶に出向きました。松本先生、それから浦和南高のチームメートで一緒に古河電工に入ることになった外山秀康と連れ立ってね。大宮サッカー場の目の前にボウリング場があって、そこにレストランがあったんですよ。そこで川淵さん、小倉さんとお会いして「よろしくお願いします」と挨拶をして、正式に古河電工に入ることが決まりました。

サッカーを続けることに対する迷いはありませんでした。

当時は高卒で実業団に入る選手は少なくて、日立製作所サッカー部も三菱重工業サッカー部も高卒選手を採用していなかったんです。関東なら古河電工と日本鋼管(NKK)だけだったはずです。僕より5学年上の高橋武夫(旧姓:木村)さん、4学年上の桑原隆さん、3学年上の柏卓夫さん、雨宮勝己さんも、高卒で古河電工に入ったメンバーでした。

ちなみに、高卒組は古河産業や古河電池など、古河電工のグループ会社に採用される形でサッカー部に所属するケースが多かったのですが、私は最初から古河電工に採用されてサッカー部に入りました。その初めてのケースが2学年上の荒井公三さんだったはずです。以来、1学年上の奥寺康彦さんを含めて、高卒でも古河電工に採用される流れができました。

真剣に向き合った若かりし日々の思い出

入社したばかりの頃は月曜と水曜、それから金曜は出勤して社業に専念し、サッカー部の練習は火曜と木曜の午後にあり、土曜と日曜のどちらかに試合をやるようなサイクルでした。

それが変わったのは私にとっての4年目、1974年のことだったと思います。まずは水曜の午後にも練習が入り、5年目の1975年からはどの曜日も午前中だけ仕事をして、午後はすべて練習にあてられるようになりました。

本音を言えば、私自身は「サッカーさえできれば」という軽い気持ちでスタートした社会人生活でした。でも、社業に対しても面白さを感じられる充実した毎日でした。

社業の思い出? たくさんありますよ(笑)。

最初に配属された中央研究所では研究者の補助として1年間働きました。今だから言える話ですけれど、金属研磨の試験中に居眠りをしてしまって、その試験を何度もやり直して……(笑)。2年目と3年目は丸の内の本社に異動して計数部(現在の情報システム部)に所属し、社員の給与計算など“数字”に関わる仕事を担当していたのですが、同じフロアにデータ入力を専門とする部署がありましてね。そこには同年代の若い女性社員が数多く在籍していて、高校時代に少しだけ有名だった私が顔を出すと「キャー」というリアクションが返ってくるんですよ。それが嬉しくて、わざとチラッとのぞいてみたりして。

学生時代から勉強が苦手でしたが、仕事に必要ということで、奥寺さんと外山の3人で蒲田にあった『情報処理システムラボラトリ』に通いました。富士通が運営するコンピューターの専門学校で、そこで『COBOL(コボル)』というコンピューター言語の上級資格を取得しました。それもまた懐かしい思い出のひとつです。

社業に対しても真剣に向き合っていたのは、サッカーをいつまで続けられるかわからないという思いがあったからでした。

計数部を離れてからは営業部に在籍していたのですが、一つひとつの経験がとても貴重だった。怒られることもありましたし、褒められることもありました。「永井をサッカーに集中させてやろう」と言ってくれる上司もいましたし、とにかくサッカーをやっている自分に対する理解と協力が素晴らしかった。だからこそ、私自身もできる限り会社の力になりたいと考えていましたし、サッカーで結果を残したいと強く思っていました。

自分で言うのもアレですけれど、私はものすごく勝ち気な人間でね。

1年目や2年目の頃はどこと試合をやっても「コイツが浦和南の永井か」と言われましたし、試合になると「生意気だ」と目をつけられてしまうところがあったんです。しかも私は身体が小さいから、どうしても狙われてしまう。

でも、私はいつもやり返してしまう。そのことで当時の監督だった川淵三郎さんにこっぴどく怒られましたし、日本代表チームでは釜本邦茂さんに反抗的な態度を取ったりして……(笑)。

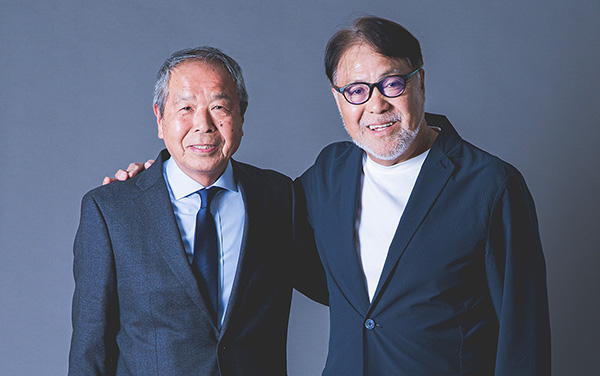

ただ、1学年上の奥寺さんに対しては一度もネガティブな感情を抱いたことがありません。自分が高校2年生の頃に初めてU-18日本代表の合宿で会って、それからずっと仲が良くて。古河電工サッカー部に「右の奥寺、左の永井」と言われた時代があったことを誇らしく思うし、もちろんライバル意識も持っていました。どこまでもヤンチャだった私が長くサッカーに集中することができたのは、奥寺さんの存在があったからこそ。今になって、改めてそう思うんです。

古河電工サッカー部のリーダーたち

初めてのタイトル獲得は、ものすごく嬉しかったですね。1976年度の天皇杯。決勝戦は1977年の元日でした。あの喜びは今でも忘れられません。

それまでも素晴らしいメンバーが揃っていたけれど、チームとしては絶対的なストライカーだった高橋武夫さんが膝をケガしてしまったこと、それから、奥寺康彦さんがヘルニアを患って腰痛に悩まされていたことが大きな不運でした。私と奥寺さん、それから高橋さんの3トップがちゃんと揃ってプレーすることができれば、古河電工はもっと早く優勝することができたのではないかと思うのです。チームとしては、本当に難しい時期でした。

流れが変わるきっかけは、私と同い年のストライカーである川本治が1975年に入ってきたことと、同じ1975年に実現した奥寺さんと宮本征勝さんのブラジル留学にあったのではないかと思います。

たった数カ月間のブラジル留学だったにもかかわらず、帰国した奥寺さんはまるで別人のようでした。ものすごいレベルアップを遂げて、とんでもない選手になっていました。日本代表ではキャリア晩年に差し掛かっていた釜本邦茂さんに代わって点取り屋の役割を担うようになり、そこで結果を残したことで一気に自信を深めたようにも見えました。1976年度はJSL(日本サッカーリーグ)でも優勝することができました。とても強いチームでした。

しかし、1977年夏に奥寺さんが西ドイツに渡り、荒井公三さんが大きなケガをしてしまったことでチーム状態はまた一気に落ち込んでしまいました。あの時代は苦しかったですね。1978年度の成績はリーグ10位。本田技研との入れ替え戦に回りながらもギリギリのところでJSL2部への降格を避ける状態でしたし、とにかく思うようにいかなかった。

ひとつ面白いエピソードがあります。とても仲のいい先輩であり、社業においてはのちにグループ会社の社長を務めることになる鈴木道夫さんがよく言っていました。「古河電工サッカー部を2部降格の危機から救ったのは俺のゴールだ」と。一方の私は「違う。あなたがいたからギリギリだったんだ」と言い返して笑い合っていたのですが、つまり、先輩たちとのそういうフランクな関係こそが古河電工サッカー部の良さであり、独特のスタイルでもあったと思うのです。今になって思えば、あそこまで温かい雰囲気のチームは他にありませんでした。

“人”が良かったのだと思います。古河電工サッカー部は先輩後輩の上下関係がとても温かかったし、距離感が近かった。例えば、4学年上の木之本興三さんは私にとって先生のような存在でした。東京教育大(現・筑波大)の出身らしく指導者としての資質があり、「これを読め」と本をプレゼントしてくださったこともありました。木之本さんは現役引退後にJリーグ発足のキーマンとなった人ですが、先輩・後輩という立場に関係なく人を巻き込むリーダーとしての資質は現役時代から備わっていました。

長沼健さん、平木隆三さん、八重樫茂生さん、鎌田光夫さん、川淵三郎さん、清雲栄純さん、宮本征勝さん、桑原隆さん、木之本さん、それから奥寺さん——。改めて先輩たちのことを思うと、皆さん“リーダー”なんですよね。後輩である岡田武史や田嶋幸三も、素晴らしいリーダーシップを発揮してその後の日本サッカー界を作っていきました。

なぜそういうメンバーが集まったのか。それは私にはわかりません。でも、それこそが古河電工サッカー部の大きな特徴であり、強みであったと私は思うのです。

考えていなかった指導者の道へ

引退後に自分が指導者になるなんて、実は一度も考えたことがありませんでした。

引退後のイメージは古河電工の社員として「クビになるまで頑張ろうかな」と思う程度で、ほとんど何も考えていなかったというほうが正しいかもしれません。

でも、実際に引退が迫ってくると「コーチくらいは経験しておいたほうがいいかな」と思い直し、「お前みたいなヤツが言うな」と自分自身にツッコミを入れながらも「指導者ライセンスを取得したい」とチームにお願いをしました。ただ、たとえ指導者のキャリアを歩み始めたとしても、自分は監督にはなれないと思っていました。当時はまだ、監督の仕事は“大卒選手がなれるもの”という印象が強くありました。

1988年に現役を退いてまずは古河電工サッカー部のコーチになり、まもなく育成年代の日本代表で監督を務めさせてもらうことになりました。その1年目、当時のU-18日本代表は藤田俊哉や名波浩、上野良治といった選手がいましたね。同時に見させてもらっていたU-15日本代表には財前宣之や中田英寿といったタレントがいました。

私にとって、あの経験はとても大きかった。指導者としての自分を高く評価していただけた理由は自分でもよくわからないのですが、古河電工サッカー部がジェフユナイテッド市原と名前を変えてJリーグに参加することが決まり、清雲栄純さんから「監督をやってほしい」と言われた時は本当に驚きました。

ちなみに、現役引退後の1988年から1992年まで、私の所属はずっと「古河電工」でした。古河電工の社員として育成年代の日本代表監督を務め、プロ化にともなってジェフユナイテッド市原の監督という大役を預かっても、古河電工の社員として与えられた仕事と向き合っていました。

実はJリーグ開幕の1993年になっても周囲からは「クビになったら後がないんだから」と社員であり続けることを勧められました。でも、チームに携わっている現役時代からの仲間も、現役選手も、みんな会社を辞めてプロ契約しているわけですからね。監督だけが古河電工の社員証を持ち続けるわけにはいかないなと。でもまあ、今になって思えば、みんなに内緒のままその後の人生を考えて自分だけ社員であり続けるべきだったのかな……なんてね(笑)。

大きな夢を追いかけたからこそ

古河電工に入ることができたおかげで、本当に充実したサッカー人生でした。

東京のど真ん中の丸の内にオフィスビルがあって、その2階で仕事をしている自分のことを「カッコいい」と思っていたんですよ。私にとって古河電工は紛れもない一流企業でした。そこにいるだけですごいと思える会社でした。私の友人や家族が羨むくらいに、当時の古河電工は誰にとっても憧れの就職先だったのです。

だからこそ、その一員である自覚を持たなければいけないと強く感じていました。家族や友人に「すごいね」と言われたからこそ、バカなことは絶対にできないと思えたし、勝手に背筋を伸ばして社会性を身につけることができました。そんな古河電工を退社してプロとしてサッカーの世界に身を投じる決断は簡単ではなかったのですが、自分の考えを貫いて、本当の意味で「サッカーを仕事にできた」ことには、また別の誇らしさがありました。

日本のサッカーがプロ化するその瞬間を、自分自身もプロとして迎えられたことには大きな意味がありました。

それ以前は数百人程度の観客しかいなかった国立競技場が、ある日を境に5万人ものお客さんが詰めかけるスタジアムになった。あの時代を知る私たちにとって、その驚きはとてつもなく大きなものでした。

ジェフユナイテッド市原の監督としてピエール・リトバルスキーの存在を間近に感じられたことも一生の思い出です。真剣勝負の舞台で世界的な名選手と同じ時間を過ごすことができた。リトバルスキーは何もかもが違いました。本当にすごい選手でしたし、本当に色々なことを教わりました。

もちろん大変なこともありました。サッカーに対する考え方がまったく違って、起用法や戦術、トレーニングの組み立て方も教えてもらうことばかりでした。彼は食事の際に炭酸飲料を飲むのですが、当時の日本ではスポーツ選手が炭酸飲料を飲むのはご法度だった。リトバルスキーにそれを伝えると、彼は「なぜダメなんだ」と怒って「俺たちはこれを飲んでワールドカップで優勝したんだ」と言いました。もちろん、何も言い返すことができませんでした。

本当に、サッカーにはいい思いばかりさせてもらいました。古河電工サッカー部に入って選手としての時間を楽しみ、日本代表の一員として戦い、指導者としての経験を積んでJリーグの発足と同時にジェフユナイテッド市原の初代監督という大役を任せてもらいました。

そのすべてを「不思議」に感じるくらい、運にも環境にも本当にめぐまれていたと思います。

こんな私でもそれだけの経験をさせてもらえたのだから、どんな人でも夢を叶えることはできると思うのです。だから、若い人たちにはとにかく大きな夢を持ってもらいたい。自分だけの夢を見つけて、それに向かって本気で努力してほしい。

それができたら人生は最高だと思うのです。私は身体こそ小さいけれど、夢だけは大きかった。だから楽しかった。最高のサッカー人生でした。

シェア

シェア ツイート

ツイート シェア

シェア