日本サッカーの躍進を支えた古河電工サッカー部のDNA “あの3年”は私にとって特別。

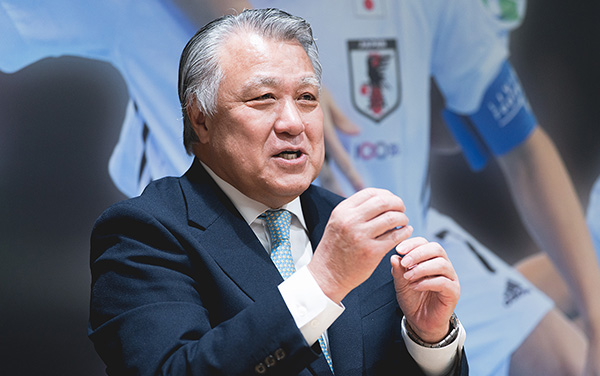

たしま・こうぞう。1957年生まれ。熊本県出身。浦和市立南高校3年時に主将として全国制覇に貢献。筑波大4年時に日本代表に選出され、卒業後の1980年に古河電工に入社しサッカー部でプレー。1983年に旧西ドイツ・ケルンに留学して指導者ライセンスを取得。帰国後は育成年代で指導者を歴任し、日本サッカー協会(JFA)の指導者養成に関わる。2002年にJFAの技術委員長、専務理事、副会長を歴任し、2016年から2024年までは会長として日本サッカー界を牽引した。2011年からアジアサッカー連盟(AFC)理事、2015年から国際サッカー連盟(FIFA)理事(現、カウンシルメンバー)を務める。

2020年藍綬褒章受章

どうしても教員になりたかった

古河電工に入社したのは、筑波大1年時に日本代表のBチームに選出されたことにありました。

そのチームで監督を務められていたのが、のちに古河電工で監督を務められる鎌田光夫さんです。ユース時代からお世話になっていた私は「この人についていきたい」と強く思っていました。私が入社するタイミングですでに退任されていたのですが、岡田武史、吉田弘、加藤好男、山下千佳久という同期メンバーのほとんどが、おそらく鎌田さんを慕って古河電工への入社を決めたのではないかと思います。それくらい魅力的な監督でした。

古河電工サッカー部にはポジティブなイメージしかありませんでした。

鎌田さんはとにかく人柄がよく、アットホームな雰囲気を持つ古河電工サッカー部を象徴するような存在でした。中には木之本興三さんのようにものすごくワイルドな性格のOBもいたのですが(笑)、先輩たちはみな、とても気さくで親切な人ばかりでした。

もっとも私の場合、当初は社会人になってもサッカーを続けようとは思っていませんでした。かねてから抱いていた夢は、体育教員になり、指導者として少しでも長くサッカーに携わり続けることでした。

しかしその考えは、大学4年時に初めて日本代表に選ばれたことで変わりました。日の丸を背負ってピッチに立ったことで「日本サッカーリーグのチームでプレーしたい」と希望を持ち、もう少しサッカーを続けてみようと思ったのです。

「うちに入れば奥寺(康彦)がいる1.FCケルンに留学できるぞ」

鎌田さんに代わって古河電工の監督に就任された内野正雄さんからいただいたそんな提案もとても魅力的でした。私の場合は、正社員ではなく嘱託社員として入社させてもらったのですが、それは、会社員として社会人生活を全うするのではなく、いつか教員になりたいという私の意思を受け入れてもらってのことでした。

配属された中央研究所の健康管理センターでは、産業医の先生に協力していただきながら社員の疲労度測定などの研究にあたり、論文も書きました。大学時代に学んだことを生かせる仕事だったこともあって、とても充実していました。

大きな衝撃を受けたケルン留学

ケルンへの留学は、入社後すぐに実現しました。

1年目の7月~8月の2カ月間。1980年のことです。もちろん、私自身、奥寺さんのようにプロになり、選手として何かを成し遂げたいという気持ちで海を渡りました。実際に現地に行ってみると、そこには圧倒的な差がありました。あのピエール・リトバルスキーも在籍していた当時の1.FCケルンの選手たちは本当にうまかった。“止める・蹴る”のレベルは想像を超えていました。

選手としてのレベルの差、以上に痛感したのが環境の差です。

ケルンの練習場は森の中にあり、木漏れ日が差し込む小道を抜けると、とても美しいクラブハウスがある。歴史を感じさせる写真とトロフィーが綺麗に飾られていて、ただそこにいるだけで選手として誇りを感じることができる。

当時、日本でトレーニングと言えば“競走”の要素がまだ色濃く残っていました。でも向こうでは心拍数を測りながら行われていて、「それ以上速く走るな」という指示が聞こえてくる。つまり、1980年当時にして、旧西ドイツで行われていたトレーニングはとても科学的でシステマティックだったということです。すべてが日本とは異なる別世界のように見え、大きなカルチャーショックを受けました。

2カ月間の留学中は寮に滞在していたのですが、そこには「西ドイツでサッカーを勉強したい」という青雲の志を持った日本人が20名近くもいました。彼らと毎晩のようにサッカーについて議論する時間は本当に大きな刺激になりましたし、だからこそ、自分も腰を据えてここで勉強したいと思うようになり、「早くケルンに勉強しにこなければ」という思いを強くしました。このケルン留学が、その後の人生を決める大きなターニングポイントになったことは間違いありません。

2年目、3年目となかなか日本代表に選ばれなくなってきたことに加え、このケルン留学の影響もあり、私のプレーヤーのモチベーションは変化していきました。

「選手として自分は世界では通用しない」と感じるようになり、指導者養成コースを備えるケルン・スポーツ大学への留学を真剣に考えるようになっていったのです。

あの頃の私は、強く“世界”を意識していました。とにかく外に出たくて仕方がなかったですし、大学でスポーツについて学んだことを仕事としても生かしたかった。

自分の目で“世界”を見て、選手としての自分の限界を知り、夢の方向性を変えた。指導者を育成することに対するモチベーションが、自分の心の中に沸々と湧き上がってきた時期でした。

“古河電工らしさ”とは何か

古河電工という会社にも、サッカー部にも、本当に感謝しています。“その後”の私のキャリアは、当時の会社の温かさや懐の深さを抜きにしては語れません。

「いつか教員に」という人生設計を考えている私が正社員として入社するのは、むしろ会社に対して申し訳ないと考えていました。もちろん自分の考えを説明させてもらい、自ら望んで嘱託社員として入社しました。しかし終身雇用が当たり前の時代だったこともあり、「本当にそれでいいのか?」と何度も確認していただいたことを記憶しています。今となれば、それは古河電工が、誰もが正社員として入社したいと願う大企業でありながら、しっかり個人と向き合おうとする懐の深さも持ち合わせていたからであったと思うのです。

当時はまだ、プロスポーツのカルチャーが日本にない時代でした。

社会人になってもスポーツを続けようとする個人の考え方はそれぞれ。私のように「選手であれ指導者であれ、いつまでも現場に近いところにいたい」と思う人もいれば、むしろ社業に対して熱心に取り組む人も、とにかくサッカー中心の毎日を送りたいと思う人もいました。

古河電工はそうした個々の意志を尊重しながら、最適な関係性を模索し、社員としてもサッカー部の一員としても温かく迎え入れてくれる企業でした。そこに大きな特長がありました。

そしてもうひとつ、日本サッカーの発展を強く願う姿勢にも“古河電工らしさ”があったのではないかと思います。

当時の社内には、古河電工サッカー部の発展より日本サッカーの発展に思いを馳せる人が大勢いました。

長沼健さんや川淵三郎さん、小倉純二さんといった先輩たちはいつも「日本のサッカーをどうするか」について考え、真剣に議論していました。私自身もそういう先輩たちから刺激を受けて、日本代表に選ばれたい、教員になってサッカーを教えたいという当初の目標が少しずつ変化し、大きく膨らんでいきました。いつしか私も「日本サッカーの発展に貢献したい」と思うようになりました。

古河電工サッカー部のDNAは、そうして受け継がれていったのだろうと思います。ケルンへの留学は、私がそのDNAを受け継いだ瞬間だったと言えるのかもしれませんね。

“脱・企業スポーツ”の時代と向き合って

私が古河電工に在籍したのは、たったの3年間でした。1982シーズン限りで現役を引退し、それと同時に退社し、1983年から1986年までドイツのケルン・スポーツ大学に留学しました。

ドイツで指導者ライセンスを取得した後は、筑波大と立教大でサッカー部のコーチを務め、講師や助教授として教鞭も執りました。1993年からは日本サッカー協会の仕事をボランティアで手伝うようになり、ドイツで学んだことを生かして指導者育成に取り組むようになりました。その後に経験させていただいたさまざまな仕事を通じて、「日本サッカーの発展に貢献する」というかねてからの目標に対して真剣に向き合うことができました。

1993年のJリーグ開幕後、急速な発展を遂げた日本サッカーにおいて重要なテーマのひとつは「企業スポーツからの脱却」でした。

終身雇用の時代背景は企業スポーツにもしっかりと反映されていました。

選手時代の先輩・後輩の関係は、引退後にそのチームで“社員コーチ”となり、“社員監督”となることでずっと続く。しかし完全にプロ化したチームでは、同じ現象は起こり得ません。監督よりもプロの実績を持つ選手も出てきます。すなわち先輩・後輩の上下関係が成立しなくなるのです。それはまさに「企業スポーツからの脱却」を意味していました。

もちろん、企業スポーツにあるポジティブな側面についても理解していました。

企業がスポーツに力を入れる理由は、宣伝効果だけではありません。会社のチームを応援しようという純粋な思いやそれに付随して期待される社内風土の醸成など、いくつもの理由があります。私にとっては、3年間という短い期間であっても、企業に対するスポーツの影響力や企業スポーツそのものの特徴を選手として体感できたことが本当に大きかった。そう感じる瞬間がキャリアの中で何度もありました。

特に、指導者養成に携わったことが大きかったと思います。

1993年のJリーグ開幕当時、10チーム中8チームが日本人監督でした。しかし1995年に14チームに増えると、最後は4人しか日本人監督がいなかった。その状況に危機感を覚えた川淵三郎チェアマン(当時)が私に言いました。「(プロチームやプロ選手の指導ができる)S級ライセンスを整備してくれ」と。

そこで私は、ドイツで学んだ指導者養成プログラムを落とし込み、さまざまな角度から指導者育成に取り組みました。その仕事に取り組むにあたって、「企業スポーツとは何か」を体感的に理解していることが大きな強みになったと感じました。

DNAを継承できることの喜び

繰り返しになりますが、たったの3年間とはいえ、私にとって古河電工で過ごした時間はかけがえのないものでした。

同期の岡田武史や加藤好男とは本当に気兼ねなく、互いに思いの丈をぶつけ合える仲になりましたし、高校と大学の先輩である木之本興三さんや永井良和さんにはずっと可愛がってもらいました。サッカー部だけでなく、配属された中央研究所でも面倒を見てくださった木口茂一さんにも本当にお世話になりましたし、のちに育成年代の指導者として活躍される早稲田一男さんや宮内聡さんとのつながりも本当に強く、いつも必要な時に力を貸してもらいました。

彼らだけではありません。古河電工サッカー部は本当に仲が良くて、とてもアットホームなチームだったと思います。だからとにかく楽しかった。3時まで仕事をして、電車に揺られて横浜の平沼橋まで行って練習をして、それが終わったら三ツ沢の寮に戻って。時々はその途中にある行きつけのモツ煮込み屋さんに寄って、仲間と飲んで……いい時代でしたよね(笑)。今でも記憶をすぐに引っ張り出せるほど、私にとって最高の思い出です。

そうですね。やはり、めぐまれていたと思います。サッカー人気が全くなかった時代にサッカーに熱中させてもらって、“猛烈サラリーマン”の時代に仕事以外の時間がたくさんあった。今思えば、自由な時間があったからこそ、自分が進むべき道を真剣に考えることができた。

古河電工を飛び出してからの時間はものすごく忙しく、大変なこともたくさんありました。でも、近くにはいつも古河電工時代を共にした仲間、先輩や後輩がいてくれました。ずっと助けられっぱなしでしたね。本当に。

私たちが在籍した頃と今とでは、時代背景が大きく異なることは言うまでもありません。しかしいつの時代も、企業の底力とはさまざまな意味で“余裕”を持てるかどうかにあると私は思うのです。

「社会貢献」は企業活動の中で企業の姿勢と余裕を表現する方法のひとつですよね。その意味で、今の古河電工で働く社員の皆さんにも、古河電工が長い時間をかけて作ってきたサッカー部に思いを馳せていただきたい。そのDNAを継承するジェフユナイテッド市原・千葉というチームにも興味を持っていただけたら、古河電工サッカー部のOBとしてそれ以上に嬉しいことはありません。

先人が育ててきたDNAを継承できる立場にあることは、とても幸せなことであると私は思います。

シェア

シェア ツイート

ツイート シェア

シェア