歴史と新しいアイデアの融合で+αの価値をつくる。光ファイバ接続に欠かせない「融着機」開発ストーリー

私たちが普段から何気なく使っているインターネット。そこに使用される光ファイバは地中や海底にもケーブルとして敷設され、さまざまな情報が行き交うネットワーク網を支えています。古河電工はより多くの情報伝送が可能な光ファイバだけでなく、それらを接続する重要な「融着接続機(以下、融着機)」の開発にも注力しており、その工程は挑戦の連続。今回は、そんな融着機の開発ストーリーをお届けします。

デジタル社会の動脈、大容量のデータ通信を支えるマルチコアファイバ

ネット検索やSNS、動画の視聴からオンラインでの会議や講義まで、インターネットを利用した通信はもはや私たちの生活に欠かせない重要なインフラとなっており、飛び交うデータ量もここ数年で急激に増大。それに伴い、インターネット通信網を支える光ファイバにも、近年さらなる大容量化が求められています。

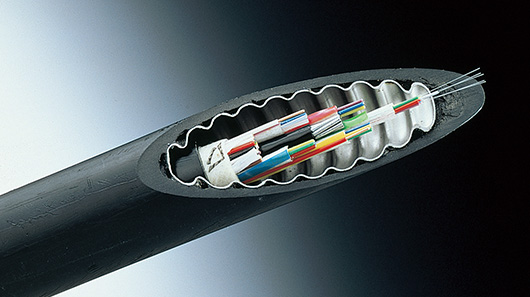

光ファイバとは、その名の通り「光を通す繊維」。ガラスやプラスチック製で、中心部分に光を伝送する「コア」があります。従来は1本の光ファイバの中に1つのコアが配置されたシングルコアの製品が一般的でしたが、近年、より大容量のデータ通信を可能にするため複数のコアが配置された「マルチコアファイバ」が開発されています。

国際規格に準拠した一般的な光ファイバの直径は125μm(0.125mm)で、これは髪の毛1本分ほどの細さ。マルチコアファイバは、この中に直径10μmほどのコアが通常は4、5心、もう少し直径が太くなると19心配置されており、主に海底線をはじめとした長尺のケーブルに今後導入される予定です。

遠く離れた国へデータを届けるには、海底を這う非常に長い光ケーブルが必要です。しかし、工場で作ることが可能な光ケーブルの長さには限界があり、最大でも100km弱。したがって、例えば日本とアメリカ西海岸の約9,000kmをつなぐには、光ケーブルとその中に包まれている光ファイバを約90回接続することになります。そして、そこで「融着機」が使用されるのです。

最初の関門は「ファイバを100%正確につなぐ」こと

古河電工では、以前からシングルコア光ファイバ用の融着機を開発・製造してきましたが、マルチコアファイバに使用する融着機の開発は難度が高く、そこにはさまざまな挑戦がありました。

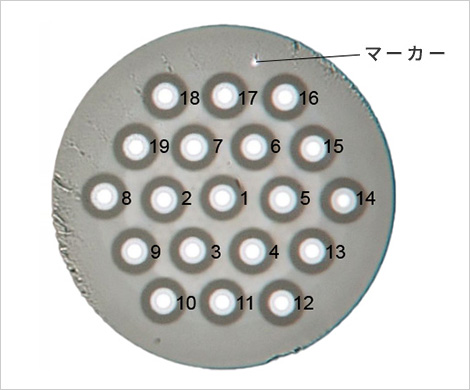

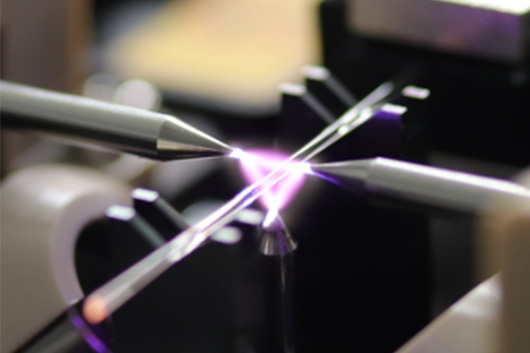

融着機は、一列に並べた2本のマルチコアファイバの先端を高温で熱し、融解したときの表面張力を利用してファイバ同士を接続します。マルチコアファイバの断面にはコアよりも小さな「マーカー」が付けられており、このマーカーを目印にそれぞれ番号が振られたコアをつなぎ合わせるのですが、このときに重要なのがファイバを正確につなぐこと。少しでもコア同士の位置がずれていると、光ファイバの接続部から光が漏れて伝送される光の強度が弱くなり、伝送時の速度も低下してしまうのです。

しかし、一口に「つなげる」と言っても、髪の毛1本程度の細さの中に配置されたコアを正確につなぎ合わせるのは至難の技。開発チームには、非常に精度の高い融着機を生み出すことが求められました。

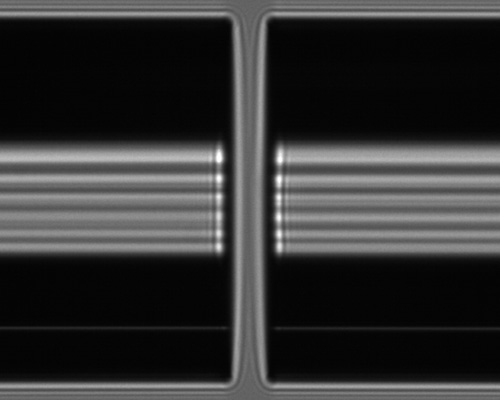

開発技術者がまず頭を悩ませたのは、マルチコアファイバ接続時の「見えるべき姿」。マルチコアファイバは断面の構造が複雑なため、融着接続する際にどのように見えていたら正確に接続できるのか、正解がわからないという難題がありました。

そこで着手したのが、光線の追跡シミュレーションです。マルチコアファイバを回転させながら側面から光を当てた際の透過光の情報を取得。それをもとに画像解析でマーカーとコアの位置を特定する技術を開発し、マルチコアファイバ接続時の「見えるべき姿」を把握することが可能になりました。

また、実際の融着接続時に観察される画像にはさまざまなノイズも含まれていましたが、本来の「見えるべき姿」がわかっていたため、ノイズ除去の手法を確立することにも成功しました。

加えて、まだ黎明期にあるマルチコアファイバは、構造が規格化されておらず、そのため製造するメーカーごとに寸法が微妙に異なるという課題もありました。そのような課題においても、マルチコアファイバの「見えるべき姿」を明確化したことが功を奏し、融着への影響を最小限に抑えることに成功しました。

この開発のヒントとなったのは、若い技術者たちのアイデア。ベテラン技術者も驚くような新しい視点によって道が開けたことで、チームの士気も高まっていきました。

もう一つのハードルとなった「接続時間の短縮」

こうして、マルチコアファイバのコア位置認識率100%を達成した古河電工の融着機ですが、次は「接続時間」という課題に向き合う必要がありました。

実際の通信工事現場でマルチコアファイバを導入するには、短時間での接続が必須条件。1回の融着作業時間が長ければ長いほど工期が延び、人件費などのコスト負担も大きくなってしまうからです。

しかし、マルチコアファイバを正確に接続するために大量の情報取得と計算を行うと、その分、画像解析にも時間がかかってしまいます。シングルコアファイバの接続時間が1本当たり10秒程度なのに対し、開発初期の2021年夏時点でマルチコアファイバの接続にかかった時間は24分。実用化には程遠い状況がありました。

そこで開発チームは24分の「10分の1以下」を目標として掲げ、接続時間の短縮に挑戦。画像解析の計算方法を改良するなど数々の工夫を凝らしたことで、初めて融着接続に成功してから2年を待たず2023年の春には1分30秒を達成する快挙を成し遂げました。そして現在は、4コアのマルチコアファイバであれば「標準的な光ファイバの接続時間の4倍である40秒」まで短縮することを目標に、日々研究を続けています。

蓄積してきたノウハウと新しいアイデアで、情報通信インフラの未来を切り拓く

若手の技術者たちのアイデアも積極的に取り入れながら高性能化を実現した融着機ですが、古河電工がこれまで培ってきた技術が存分に活用されているのも大きな特長の一つです。

一般的な融着接続では、向かい合わせた2本の放電電極棒の間に光ファイバを設置し、電圧をかけながら熱します。一方、当社の融着機は光ファイバを取り囲むように三方向から加熱。これはもともと光ファイバレーザ用の直径が大きい光ファイバの融着接続に採用している技術ですが、コアが中心よりも外周に近い位置に分散しているマルチコアファイバを均等に熱することにもこの技術を応用しています。

このように、さまざまな技術を取り入れながら開発された融着機は、古河電工の技術の結晶とも言えます。その実現を支えたのは、当社が約50年前の光ファイバ草創期から研究に着手してきた長い歴史と蓄積、そして新しい技術の開発にも積極的にチャレンジする挑戦のマインドでした。

蓄積してきた知見と新しいアイデアの二つを融合させながら、結果が出た瞬間に得られる達成感は格別で、開発現場の活気にもつながっています。

マルチコアファイバ自体は、業界的にもまだ開発が始まったばかりでこれからの市場拡大が見込まれる将来性豊かな製品。一方で光ファイバそのものは、世界中に普及してコモディティ化が進んでおり、融着機もまた同様です。そのような背景の中で古河電工が常に大事にしているのは「製品により高い付加価値を与えて、お客さまの満足度を最大限高める」こと。価格だけでなくお客さまから信頼される高い技術力を武器に、これからも挑戦を重ねて社会に貢献していきます。

シェア

シェア ツイート

ツイート シェア

シェア